このお部屋はごく普通の事が普通に書かれているごく普通の日記の部屋です

11月30日

箕面の紅葉を今日も見て来ました☆

今日もNikon F5とAF Zoom Nikkor 28〜105mm F3.5〜4.5Dと業務用フィルムISO100です☆

好きだねw、この組み合わせがww

お寺の紅葉はこんな感じ☆

ここから下の紅葉はほぼ終わってました★

前ボケ入れちゃう☆w

背景ボケの中にピントが合った紅葉☆

林の中の紅葉☆w

模様みたいで綺麗☆

フィルムカメラのせいか、画面端からの光が回り込んでいます★ww

こういう色が良いよね☆

森の中に差し込む光の紅葉☆

影の中に紅葉☆w

光る紅葉に木の幹の影が入ってる☆

滝道の上全体が光ってる☆

空の青も加わって七色に☆ww

大滝の少し手前の売店の裏☆

紅葉をうまく平面として捉えられる機会がなかなか無いんですよねぇw

光りまくる紅葉☆

箕面の紅葉もそろそろ終わりかなぁ?

でも今年の紅葉は当たりだったと思うの☆

また来年も見れますようにっ☆

11月26日

箕面の紅葉は今年は当たり年の様で、とっても赤くなってます☆

久しぶりにNikon F5とAF Zoom Nikkor 28〜105mm F3.5〜4.5Dと業務用ネガフィルム100を持って

午後の3時過ぎから(駄目な時間じゃんwww)撮影に行って来ました☆

いつもは赤くなり切る前に枯れて葉が落ちたりしてたんですが・・・

今年は綺麗に色付いてますね☆☆☆

毎年このくらい紅葉してくれれば良いのですが☆w

F5を信用して絞り優先モードで撮影しまくります☆w

いつもの場所の紅葉も七色に光ります☆(曇り空なんだけどww)

売店前も渋く紅葉☆w

しかし相変わらずAF Zoom Nikkor 28〜105mm F3.5〜4.5Dは良いレンズだと思います☆

今日の写真は全てこのレンズです☆

円形絞りの採用で良い丸ボケ加減☆ww

川床の向こう側で光ってる紅葉を発見したのでただちに激写☆w

山本珈琲の橋の向こうでの紅葉☆

まぁ、曇り空なので光ってる紅葉はほぼ見付からず★

多少無理でも色がハッキリ見えていれば良いだろうという事で適当に撮影してますww

神社の紅葉はこんな感じ☆

旅行中の外国人観光客が多いですね☆

赤い橋の向こうにある修験堂はまだまだ再建に時間が掛かりそうです★

台風で山側の大木が倒れて天井に大穴が空いて斜めになっていましたから★

搬入経路がこの橋しか無いので、かなり苦労してるんじゃないかと思います

お天気は悪くても紅葉を探して撮影☆

お天気が良くて太陽の光が滝道に差し込んでくる時間帯に行けば

もっと良い写真が撮れると思います☆

11月21日

ピックアップ・セレクターを切り替えると音色が変わるのですが

切り替えたあとの音色が安定しないというか

同じセレクトをしたはずなのに音色が違う時があったので

これはセレクターの接触不良だと判断してメンテします☆

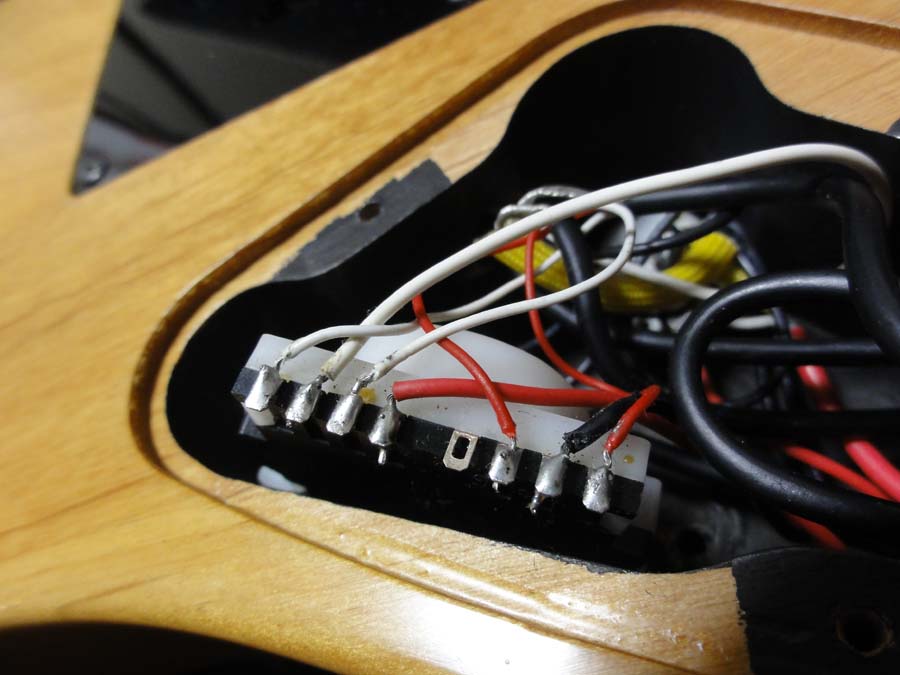

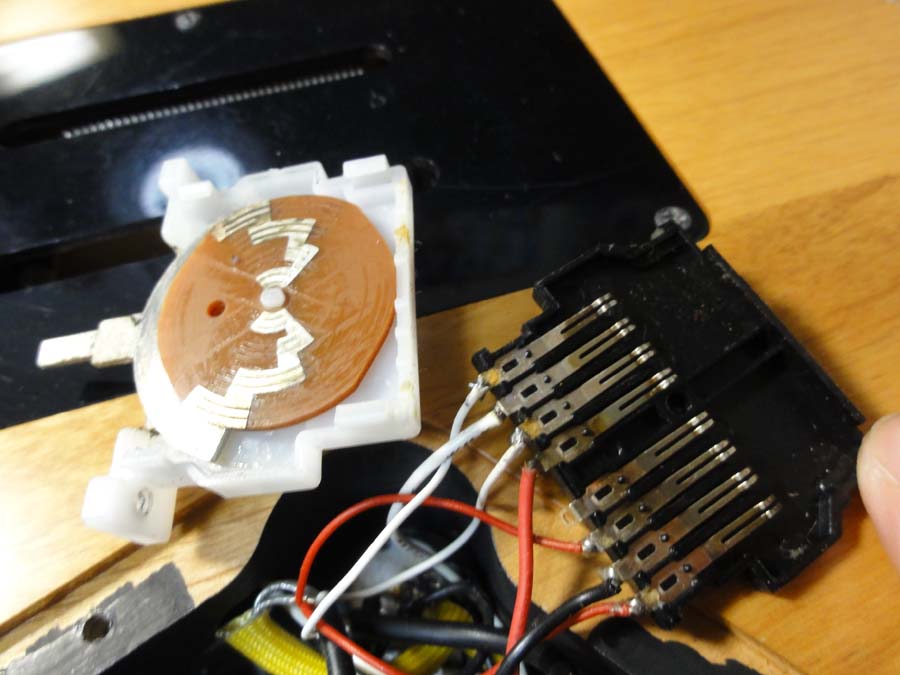

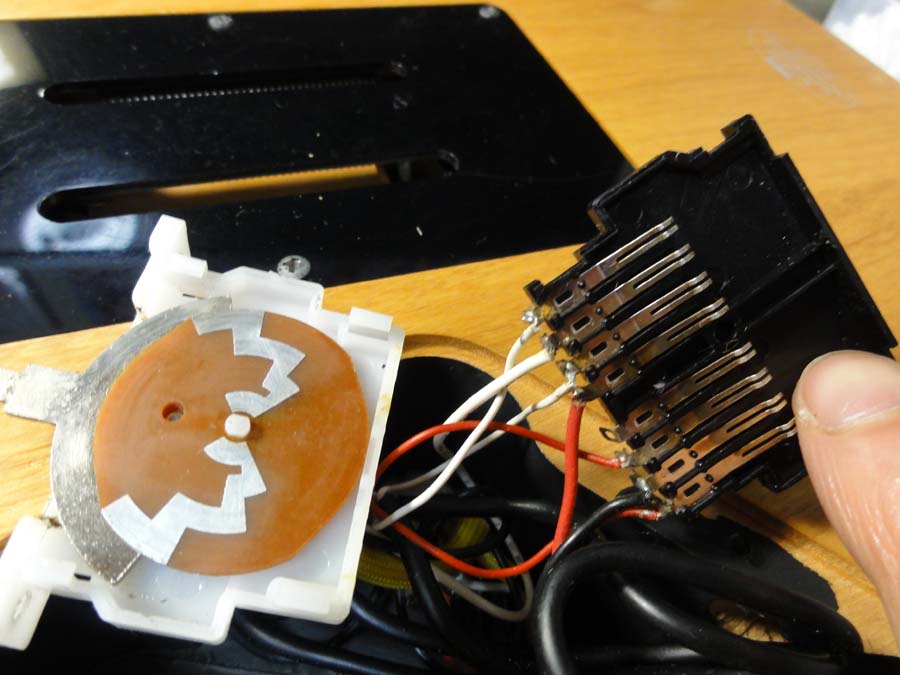

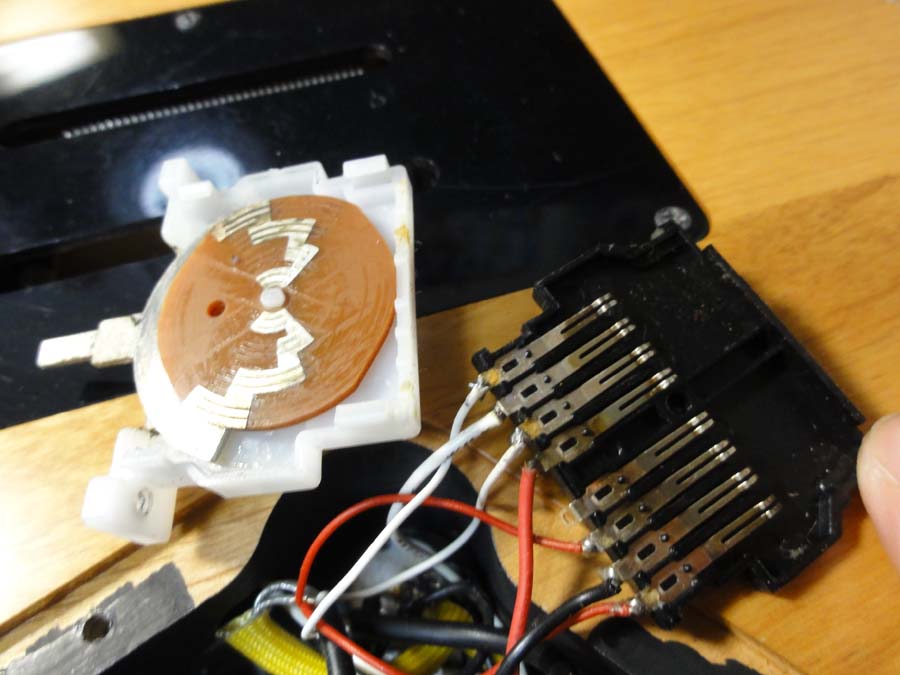

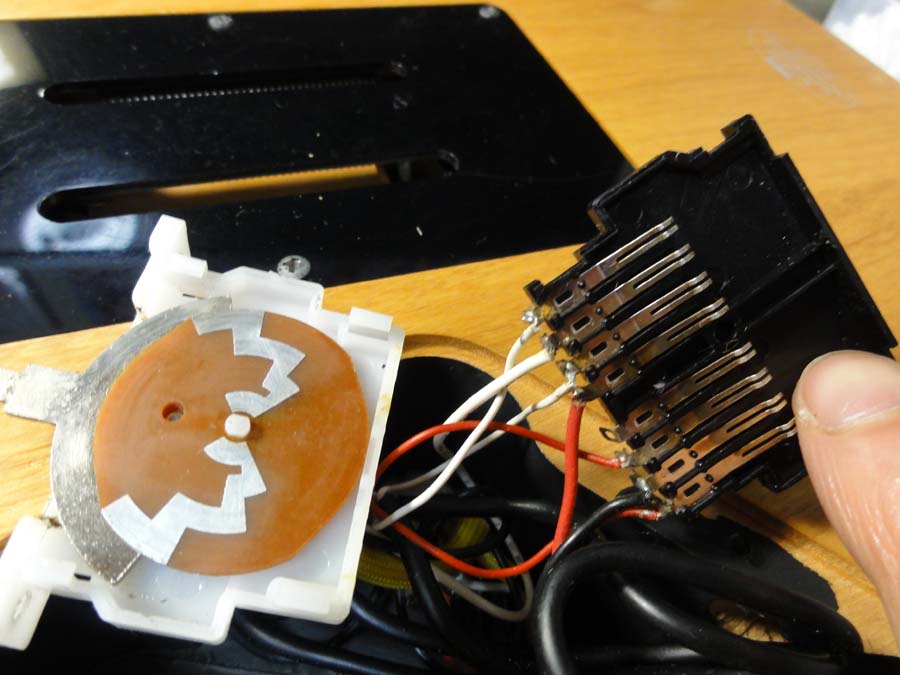

RGX-421Dのセレクターはプラスチックケースの中に入っています☆

作り自体は簡単なので、固定用のツメを外すだけで分割出来ました☆

予想通り劣化したグリスが被膜を作っていて、色が変色しています★

綿棒とアルコールで拭いただけでは取れない汚れなので

ごく軽くネバーダルで磨いて被膜を取り除いた後

ネバーダルの成分を完全に取り除いてから、接点用のグリスを薄く塗ります☆

綺麗になった切り替え接点☆

これで安定した音色切り替えが出来ます☆w

11月18日

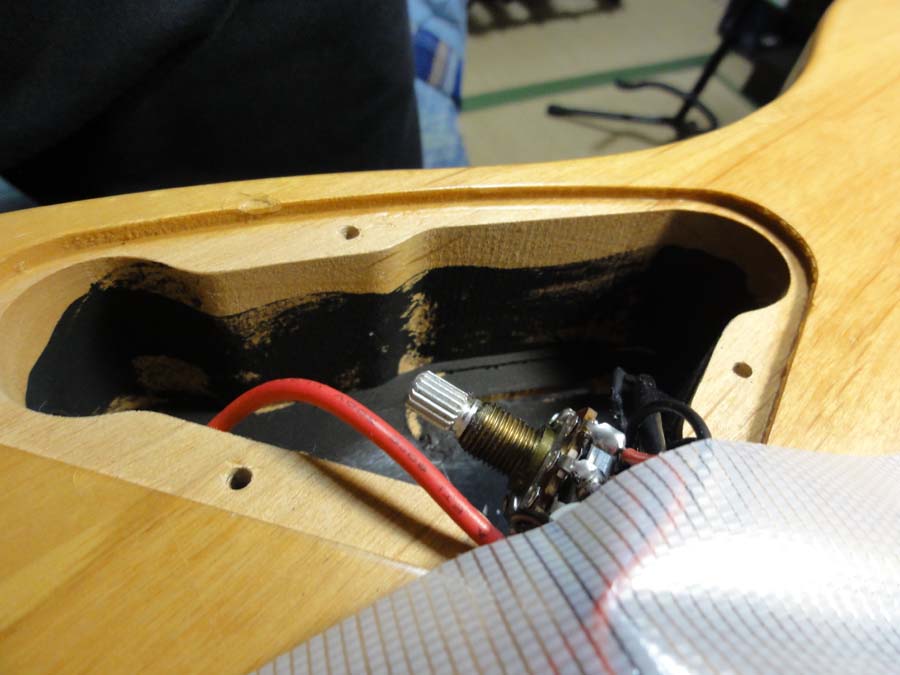

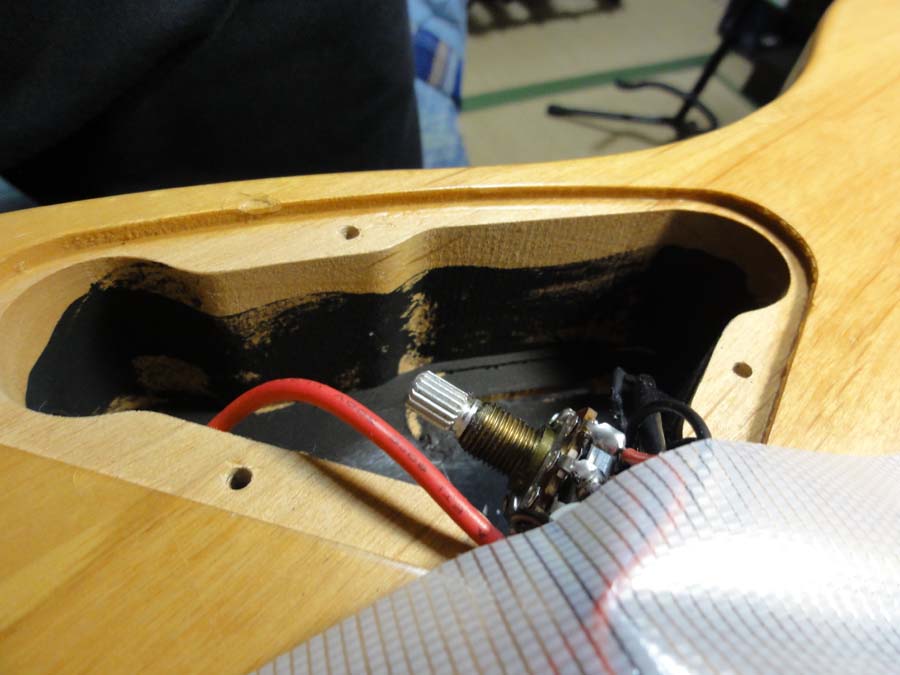

音が好みなだけに、ほんの僅かなノイズが気になるので

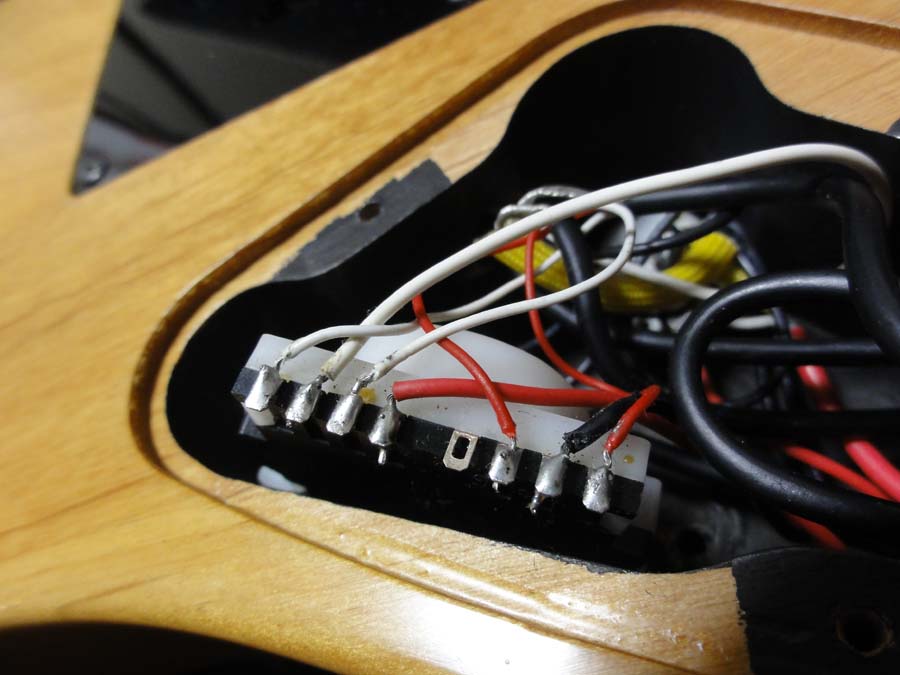

コントロール・キャビティを導電塗料で完全にシールドする事にしました☆

おそらく新品での販売時そのままだと思いますが

塗られている導電塗料は底の部分だけで、壁にはほとんど塗られておらず

2個のポッドとセレクター・スイッチとのアースの橋渡し程度の様子★

壁には気持ち程度塗ってるだけ★

これではノイズ・シールド機能は無いも同然★

がっつり導電塗料を塗りました☆w

カバー裏にもアルミシートでカバーして、ネジ穴周辺で導通を確保☆

これで外部からのノイズにもそこそこ強くなったはずです☆

弾いてみた感じでは、弦アースをしている限り、外来のノイズは皆無になりました☆w

これでノイズを気にせず、練習が出来ますね☆

11月17日

YAMAHA RGX-421Dのピックアップ・セレクター・スイッチのノブを買って来たので取り付けました☆

パッと見では何が変わったのか全然わかりませんがwww

セレクター・スイッチのノブを付けました☆ww

弾いてみたら、やはりロック式の効果は絶大で☆

チョーキングを多用した演奏では圧倒的な安定感を誇ります☆wwww

もうね、好きなだけグイグイいけます☆☆☆www

音色的には全体的に厚みのある音で

ロック!!!な音色が出ます☆☆☆wwww

リアピックアップにはエフェクターが要らないくらいの倍音が出ますねwwww

何だコレはwwwww

フランジャーに通すと簡単にジェットサウンドが出ます☆、こんなの初めてwwwww

11月16日

ハードオフに「音が出ません」で置いてあったJUNKなギター☆w

「YAMAHA RGX-421D」!!☆☆☆w

いやぁ★、正直言って、音が出ないギターを買う事は普通は無いよね★www

このギターにはロック式のトレモロブロックが入っているのですが

ナットの方もロック式のダブルロック☆

しかもナットの高さ調節が可能なタイプのナットが付いています☆

ピックアップはハムバッカー+シングル+ハムバッカーのHSHのダイレクト・マウント☆

シングルコイルを選んでもノイズがほとんどありません☆

フレットは24フレットまであります☆

ネックの接続部もスーパー・プレイアビリティ・ジョイントシステムによって

ハイフレットの弾きやすさは最高です☆ww

ロック式のTAKEUCHI製・TRS-Pro トレモロブロック☆

汚れが酷い★

内部配線はこんな感じ☆

一応導電塗料が塗られていますが、かなり適当★ww

これがスーパー・プレイアビリティ・ジョイント・システム☆ww

とにかくハイフレットが弾きやすくてたまりません☆www

全てのギターのジョイントをコレにしてくれww

磨き上げたロック式トレモロブロックのブリッジ☆☆

ファイン・チューニング・ノブが低い位置にあるので、演奏中に触れてしまう事が少ないそうです☆

チューニング中のRGX-421D☆

ロック式のトレモロブロックはやっぱりカッコイイなぁ☆ww

フレットも錆びだらけだったのを磨き上げました☆w

このメカメカしさが堪りません☆☆☆

弦のボールエンドをカットして取り付けるのも新鮮☆ww

トレモロブロックの水平を出しながらチューニングして・・・

弦高も限界まで簡単に下げられます☆

6弦 2mm・1弦 1.5mmにしましたが、まだ下げられると思いますww

チューニングが合ったら、ナットの方もロックして完成です☆

ファイン・チューニング・ノブで微調整☆

これで弾ける様になったYAMAHA RGX-421D☆

まだピックアップ・セレクター・スイッチのノブが無いですが★ww

裏側はこんな感じ☆

音が出なかった原因は出力ジャック端子の腐食でした★

簡単に磨いて導通を確保して修理完了☆ww

数時間で終わる簡単な修理でした☆wwww

11月9日

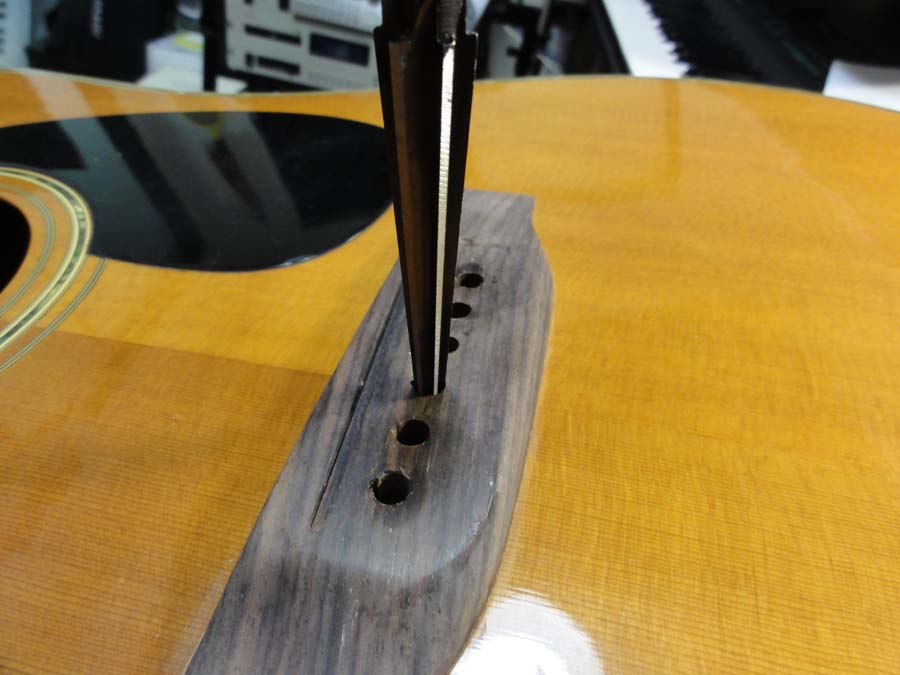

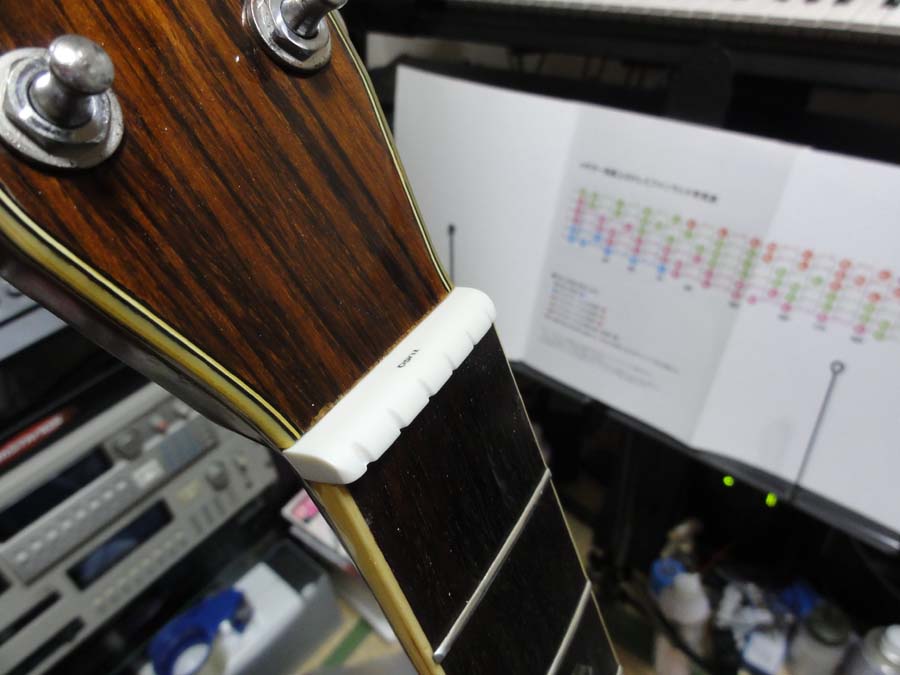

Morris W-50の修理の続き☆

トラスロッドが締め付けられていたので、緩めてボルトの穴をグリスアップした後

一晩ユルユルの状態で放置してネックのテンションをリセット☆

トップ板の裏側まで木目が続いてるのが分かるので、単板だと分かります☆w

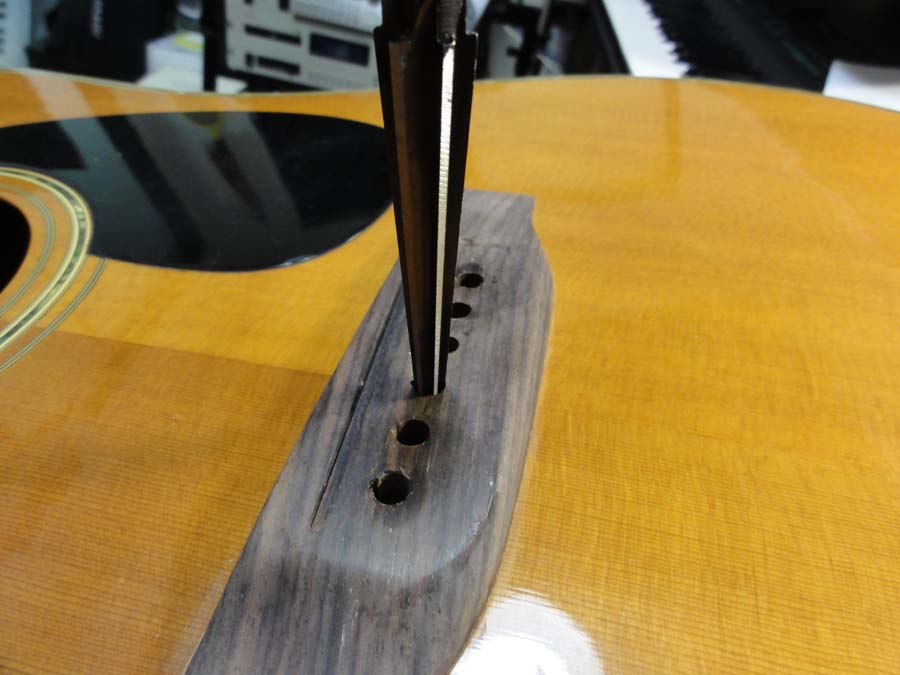

ブリッジピンの穴をリーマーで整形しました☆

表面を1000番の紙やすりで磨きます☆

新しいTUSQのサドルの厚みを調整してブリッジに入るようにします☆

めっちゃ高いので高さも削って減らします☆

ナットは積み木とハンマーの衝撃で取り外し☆

この積み木は100円ショップで売ってる積み木なんですが

フレット磨きにも使えて本当に便利です☆ww

フレット磨き用のプレートとネバーダルと積み木があれば、数分でピカピカです☆ww

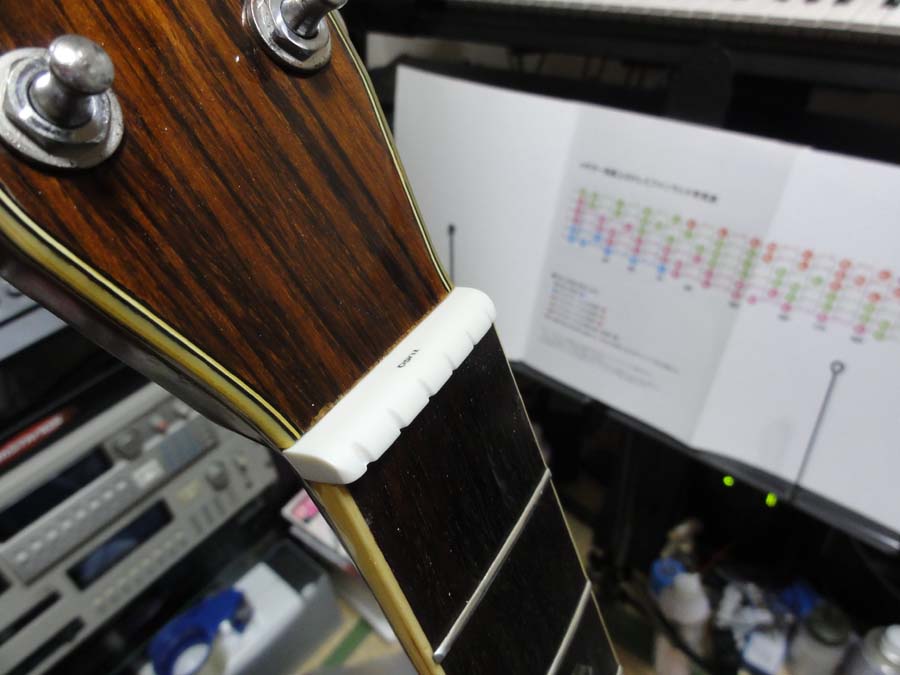

新しいナットはTUSQ☆

ナットの入る溝の底が斜めなのでマーティン用のナットが合います☆

ほんの少し厚みを減らすだけで、高さもそのままでオッケー☆

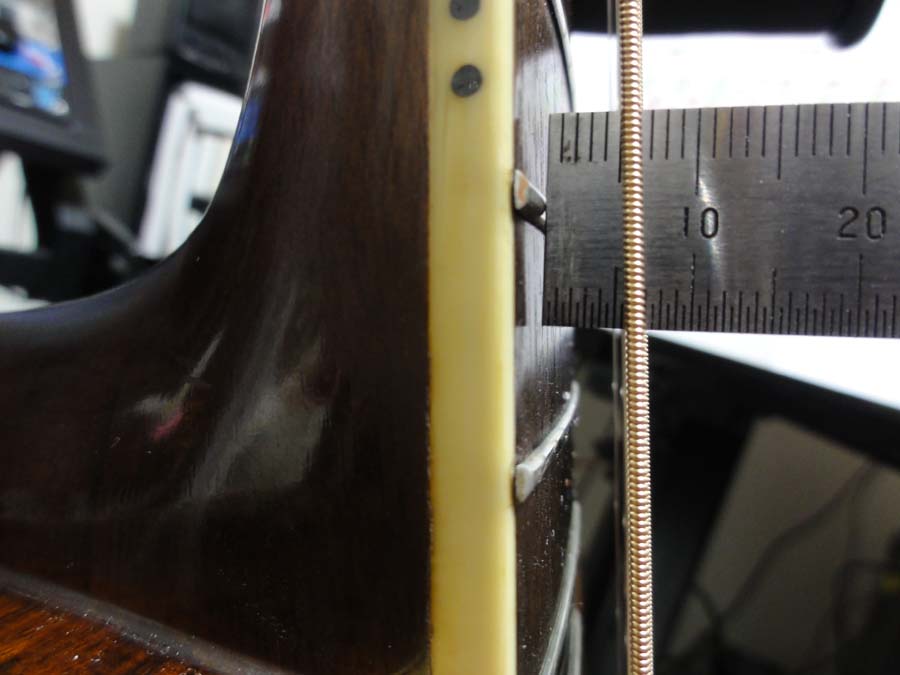

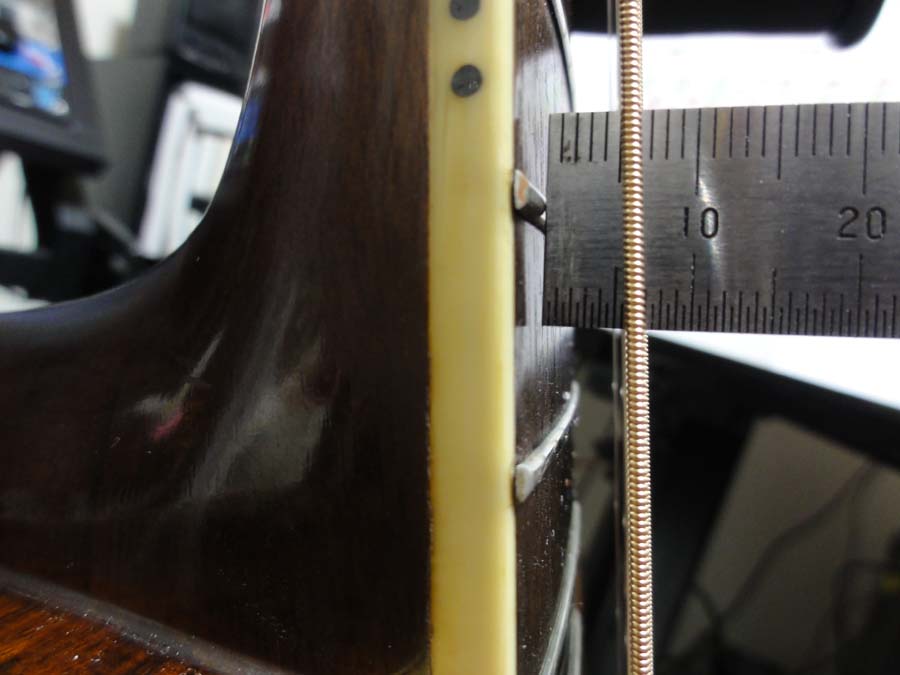

この状態では12フレットで1弦が4.5mm★

6弦が5mm★、高過ぎて弾けません★www

この個体だけなのかもしれませんが、ネックの取り付け角度がほとんどない状態で★

トップ面とほぼ同じ角度でネックが付いている為

サドルの高さが全く稼げないという状況です★

本気で直すのなら、ネックの仕込み角度の変更をした方が良いのですが

そこまで大げさな作業は避けたい★wwwwww

どうやら1970年代のギターはネック角度を持たせずに

トップ板とほぼ平行にネックが付いてるのが普通だそうですww

今のサドルの高さは6mmあります★

という事は、1mm残すとして、5mmサドルを削ると

12フレット上で2.5mm弦高が下げられるという事です☆

しかし、1弦のサドルはもっと低いので、削る事が出来るのは4mmが限度でしょうね★

ブリッジの着色は諦めて、指板用のオイルで仕上げました☆

簡単でありながら、仕上がりの雰囲気は良いです☆w

サドルは限界と思われる高さまで削りました☆w

今はテスト用の弦ですので、最終的にはダダリオ弦に替えて

ブリッジピンも白いのに交換してしまいます☆

本当はピックガードも鼈甲柄のにしたかったw

ちなみに作業中に1弦を切りました★、引っ張ったり緩めたりを繰り返すと弱くなるみたいです★

TUSQのナットは瞬間接着剤を2点だけ付けて固定☆

ペグはルーターに金属磨きの円盤を付けて磨きました☆

磨くときの模様が出たままですが、そっちの方がカッコいいのでそのままですww

磨き過ぎると地金の銅色が見えて来ますが★www

このギター、1〜3弦側の1〜3フレットの指板が集中的に削れていたのですが

どうやら弦高が高すぎるためにこの部分だけで弾いていたのが原因では???

と、思っています☆w

最終的に1弦の高さは2mm☆

6弦側は3mm☆

十分な高さです☆、これなら弾けますね☆

高めですけどwwww

(その後、またサドルを削って、1弦1.8mm 6弦2.5mmまで下げました☆w)

サドルの削りだけではここまで下げられませんでしたので

ネックをビビリが出ないくらい微妙に逆反りにしてあります☆w

普通に使える状態にまでなったMorris W-50☆

41年前のJUNKだったギターが弾ける状態にまでなりました☆ww

嬉しい〜☆☆☆www

バックの3ピース、真ん中のメイプルにはフレイムのトラ杢が見えます☆

光の当たり具合で立体的に見えます☆w

少し弾いてみましたが、このギター、メッチャ響きます☆wwww

サスティーンがYAMAHA FG-350Dの1.5倍くらい伸びます☆wwwwwwwwwww

伸びた音が何もしなくても勝手に余韻トレモロしますwwwwwwww

長く響くのでミュートをしないとトンでもない事になりますwww

さらに何だか良く分からない様な倍音が出て来ます☆ww

倍音ですから高めの音ですw、全弦ミュートしても何か高い音がまだ鳴っています☆wwwww

トップ板に耳を付けてジャン!とやると衝撃波が襲って来ますwwww

なんじゃこのギター!!!wwwwww☆☆☆www

ネックの断面が三角形なんですが、ペッタリしてる薄いFG-350Dよりも弾きやすい感じが私はしました☆

親指をネック裏に掛けやすい☆、逆に言えば6弦親指ミュートは出来ない可能性があるww

まだそこまでの演奏レベルに到達してませんからねwww

11月5日

ブリッジ下の塗装の膜を剥がしにかかります☆

中央部分はそこそこ厚みがあります☆

今更だけど、このMorris W-50のトップ板の木目の年輪、他に持っているアコギの

YAMAHA FG-350Dの単板トップ板の木目の2倍以上の密度があるんだけどwww☆

木目が締まってるという事は、やはり音にも関係するのだろうか???

まぁ、側板や裏板は合板なんだけどww

出来るだけトップ板の表面を削らない様に剥がしていきます☆

最後の数ミリを残して一旦休憩です★

ブリッジを載せてケガキ線をトップ板に書いてから

エッジの部分から切れ込みを入れて、残った塗装膜を剥がしていきます☆

この後は、いよいよ接着になります☆

接着の道具確認☆ww

タイトボンドは初めて使いますw

当初の固定方法から、ほんの少しだけ変更してありますが

どこが変更されたのかは分からない気がするww

とにかく接着後の組み立てを簡単にしました☆w

結局、ブリッジは何の塗装もせずに、そのまま木肌のまま使う事にしました☆

ニスを塗ったけど、思った以上に乾燥しなくて★

木肌のままのサラサラ感が忘れられないくらい良かったのでww

接着!!☆

実際の接着時には、大量にボンドがはみ出てくるため

幅広のマスキングテープで回りを囲っていました☆

タイトボンドは水性なので、濡れ雑巾ではみ出てくるボンドを拭き取りながら

ブリッジピンの穴が確実に合うように合わせます☆

難しくて困りますが、やり直しは出来ないから辛い★ww

はみ出たボンドを綺麗にして、固定完了☆

このまま3日ほど放置する予定です☆w

1日で乾燥するとは思うけど、念のためww

11月2日

剥がしたブリッジの塗装を剥がすと、綺麗なローズウッドの木目が現れました☆

そのままだと、ブリッジの高さが高過ぎて弦高が下げられなくなるので

ブリッジの表面を2mmほど削って下げました☆

サドルが入る溝の深さは2mmほど残しましたが、必要ならもっとブリッジを削って

サドルの溝を深くする必要があるでしょう★

とにかくサドルがブリッジから出る高さが1mm、溝に入る分が2mmと予定して削りました☆w

まだ80番の紙やすりで塗装を削っただけなので、表面は荒いですが、良い感じです☆

削る前のブリッジピン穴の周辺は劣化していたみたいで、塗装を剥ぐだけでボロボロと落ちてきていました★

塗装のせいなのか、ピンに無理な力が掛かっていたのか分かりませんが・・・★

2mm削ったブリッジは硬い部分が出て来て良かったです☆w

今のうちにクランプでの固定とか試したかったのですが

巨大なスチール製のクランプだと重さが半端無く、トップ板の痛みが気になったので

ネット上の先人たちの情報を駆使して、このやり方に決定しました☆

これなら漏れ出て来る接着剤を拭き取るのも簡単そうです☆w

とりあえず1000番の紙やすりで磨き上げました☆

磨かないとこの上にニスを塗っても光沢が綺麗に出ないそうです★

このくらい磨けば光沢は出るでしょうね☆、たぶん☆w

一応少し木目が見える程度のエボニーに仕上げるつもりです☆

ブリッジの厚みは1弦〜6弦部分で2mm削っておきました☆

お手本として、YAMAHA FG-350Dのブリッジの厚さよりも少し薄くしておきました☆

トップ単板のギターはやはり少し膨らみますね★

あとはエボニー色のニスを塗って完全乾燥後に

本体へ接着するつもりですが、接着してからが修理本番なのでwwww

サドルやナットの調整がまだまだ残ってますから〜wwww

鳴らすのはまだまだ先になりますねwwww

エボニー色のニスを塗りました☆

1回目なので厚塗りとか泡とかありますが、2回目の塗り前に細かい番数で研磨するので大丈夫でしょう☆w

今日はここまで☆